こちらの記事は、月刊 俳句ゑひ 文月(7月)号の『いいね』(作:上原温泉)を、若洲至が鑑賞したものです。まずは下の本編、及び〈前編〉〈中編〉をご覧ください!

スピッツ+草間彌生(?)

今月は過去作品と上原温泉の作品の関連を検討しています。過去2回に引き続き、今回も上原の俳句から筆者が連想した作品などなどを踏まえながら、気楽に読み進めていこうと思います。

今回はシリーズの最後でもありますので、今までよりも連想の幅を広げて鑑賞していきたいと思います。ある種勝手な連想ですが、ぜひついてきていただけると嬉しいです。

「猫になる」といえば?

猫になるソフトクリーム受け取れば

最初に取り上げるのはこちら。ソフトクリームが季語。この俳句そのものも楽しいですね。ソフトクリームを大切になめ、少しずつ食べ進める姿を、まさに猫のようだと捉えたのでしょう。直接的に「ように」とたとえたわけではないので、暗喩という形の比喩表現です。

この俳句から、どんなものを筆者が思い浮かべたかと言いますと……

猫になりたい 君の腕の中 寂しい夜が終わるまでここにいたいよ

猫になりたい(スピッツ)(一部)

猫になりたい 言葉ははかない 消えないようにキズつけてあげるよ

スピッツの「猫になりたい」でした。ちょっと調べてみると「ファンに人気の初期曲」という説明文が出てきました。筆者はあまりスピッツに詳しくなく、歌詞の解釈をするのに若干怖さがありますが、せっかくなので試みます。「スピッツの曲だ」という先入観でここの部分だけ歌詞を読むと、歌詞中の主体が、「君」に甘えたい気分を歌ったように思えます。筆者もこの文章を書き始めるまではそうなんだと思っていました。

しかしどうもそうではなさそう。サビ前の歌詞が次の通りなのです。

灯りを消したまま話を続けたら

猫になりたい(スピッツ)(一部)

ガラスの向こう側で星がひとつ消えた

からまわりしながら通りを駆け抜けて

砕けるその時は君の名前だけ呼ぶよ

広すぎる霊園のそばの このアパートは薄ぐもり

暖かい幻を見てた

「星」「砕ける」「霊園」「幻」。こうした単語の連なりから筆者が感じるのは、紛れもない死の雰囲気です。灯りを消しておそらくは電話で話していた相手に何か一大事があり、その瞬間からの作者の心の移ろいを表現した歌のように理解できます。

ここで作者が「猫になりたい」と考えたのには、理由があるはずです。考えられる最も現実的な理由は、もう会うことのできない「君」が猫好きだったから、でしょう。作中の人物は、「君」と二人でいた頃に、路端の猫を相手が愛でているのを目にしたことがあるのかもしれません。その時の猫に自分が成り代わって、もう一度「君」のそばに行きたいという願望を投影しているのでしょう。

では、もし「君」がイヌ好きだったら、「犬になりたい」になったでしょうか? 筆者はそうではない気がしました。

「猫になりたい」が「猫」である理由。それは猫の持つ不思議な雰囲気にあるのではないでしょうか。五感に優れていることから、危険察知力が高い、予知能力があるなどと言われることがありますし、澄ました顔で佇む姿を見ても、どこか訳知り顔に見えることがあったりするかもしれません(筆者の感想です)。その他、日本の伝承には化け猫を扱うものが多くありますし、海外でも、黒猫を見ると良からぬことが起こると言われてきました。霊的な世界とどこかつながるような存在、そんな雰囲気が猫にあるからこそ、遠く引き裂かれた「君」との間の距離を越えてくれる猫に、作中の人物はなりたかったのではないでしょうか。

と、ここまで来て話は上原の句に戻ります。「猫になる」という比喩自体は、スピッツの歌よりシンプルに、ソフトクリームをなめる姿を言ったものだと理解するのが妥当でしょうし、それ以上の意味付けには無理があると思います。

一般論として比喩表現は、比喩を使わないときと比べてさらに深い想像を可能にしてくれることが望ましいとされます。「猫」というものを持ち出したときには、猫のより本質的な部分を用いて、表現したい情景や心情について、読者が想像を深めていけるのがベストです。その意味では、屈折した状況や心情を比喩で表現しているスピッツの歌詞は、高度に技巧的であると思います。

ただ、比喩がシンプルだからといって、効果を発揮しないわけではないというのもまた事実です。上原の句における「猫」はシンプルなようでいて、作中の人物の楽しげなさま、童心に帰っているような姿を読者に伝える役割を果たしています。

比喩の良し悪しを決めるのは難しいのですが、今回の場合はそれぞれ、別の猫の側面を捉えて、それぞれに活かしていると言える気がします。判断できないのは筆者の力不足でもありそうですが……。

視覚的イメージからの連想

素袷の中の内腿同士かな

今月の作品鑑賞、最後に取り上げるのはこちらの句です。今月の20句の中で一番面白いと筆者は思っていますが、上原にとってはあまりしっくり来ていないそうです。

素袷が季語ですが、季語の説明はこちらの文章に書いておりますので、ぜひ参照してください。

季語さえクリアすれば、この俳句の情景はシンプルです。素袷と呼ばれる夏ならではの和装の作者が、その服の中に自分の太腿があることを感じているさまを詠んでいると考えると良いでしょう。筆者も旅館などで浴衣を着たことがありますが(これが素袷でないことは理解しています)、薄着の和装では自分の腿と腿が触れ合うのを、普段よりも強く意識できます。

このならではの感覚を「内腿同士」というちょっと笑いを誘う言葉で捉えたところに、この句の面白さがあります。この軽い言い方もまた、夏の気楽さの中で自然に出てくる言葉のように思えてくるからです。

「同士」は腿を擬人化した言い方で、これが面白さの源泉ですが、この表現は面白さだけではない、また別の雰囲気を醸し出しているように思います。それは、主体として太腿が認識されることで生まれる奇妙な生々しさです。

この句は、上原の今号では非常に珍しい、動植物の含まれない句です。しかしそのような句であっても、こうした形で「動物的」な感覚は健在なのです。この事実から、上原にとって動植物のありよう・動物的感覚が根源的に重要であることが推測できます。

そのようなところから筆者が思い出したのは……

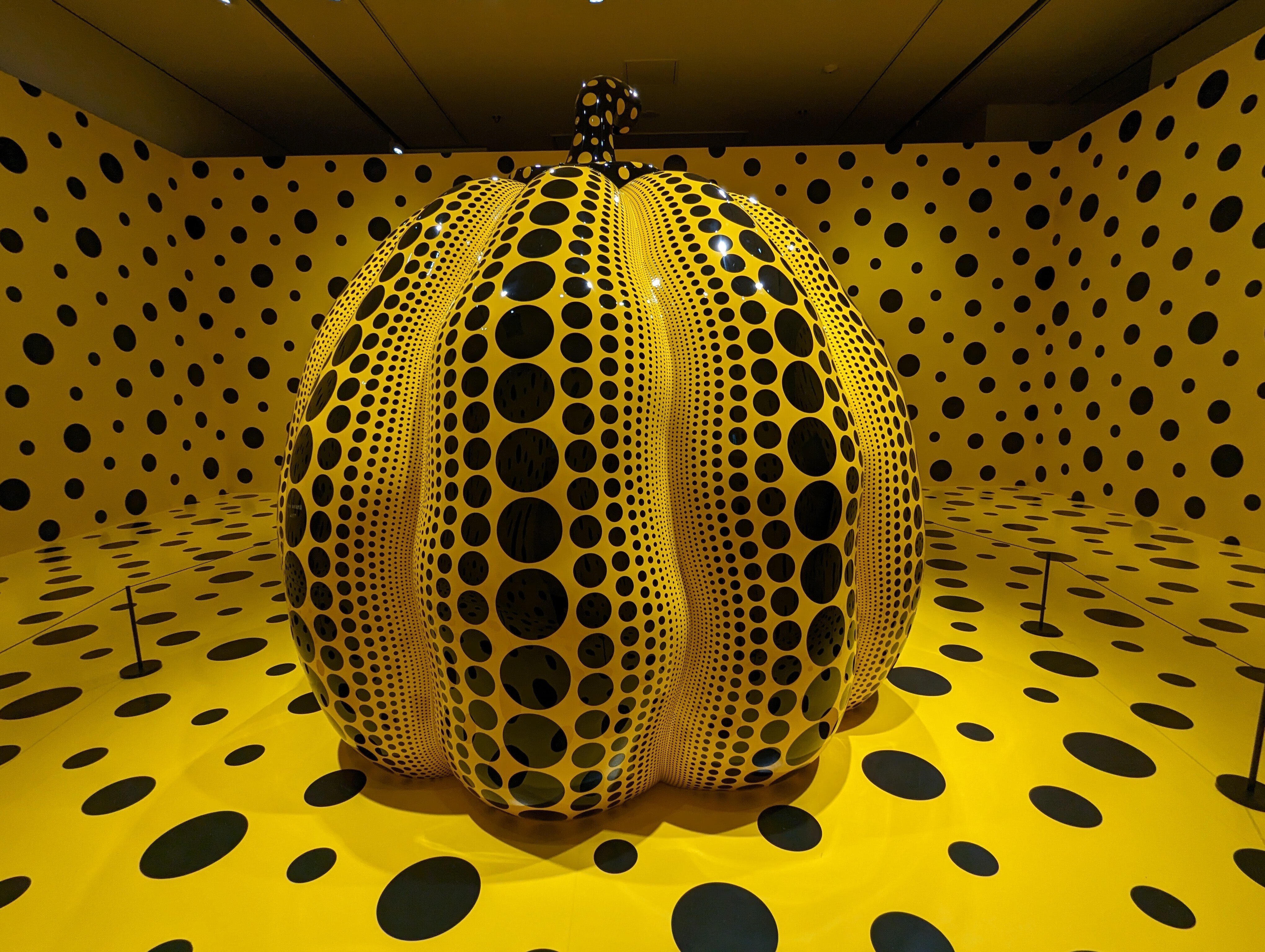

(松本市美術館にて筆者撮影)

アーティスト草間彌生でした。上の写真の作品にも片鱗がありますが、植物の姿を象る中で立ち上がるのは、生物としての生々しさです。他にも身体の一部を模した部品を大量に取り付けた立体作品(「ピンクボート」)などがあり、パターン化された図柄の中に肉質的なものを置き、それを際立たせるような効果が生まれているアートワークがあります。草間彌生の作品は、自分の中にうごめくものが、ある種の衝動を飼いながら生み出され、それが芸術の文脈の中でも理解されてきたという経緯を持っています。つまりは芸術世界においても重要なテーマ性を持っていることが認められてきたということでしょう。

一見シンプルな上原の内腿の句を、筆者が納得感を持って最も面白いと思うのは、俳句の世界を越えた文脈を感じたからなのかもしれません。

連想ゲーム Lv.100

以上、今月の上原作品を3回に分けて鑑賞してきましたが、いかがだったでしょうか?

最後に近づくに連れて筆者独自の解釈が強まってしまい、共感いただけなかった部分もあるかと思いますが、どのように上原の作品を解釈しようとしているのか、少しご覧いただけたのではないかと思います。

俳句を鑑賞するときの楽しみ方は、いわば連想ゲームです。知っている句、場合によっては短歌、歌、その他の(芸術世界全般の)作品とのつながりを考えながら、新しく生まれた句がそれらと比べてどのような特徴や優れた点があるかを見ていくのが、俳句の鑑賞の筆者の基本的な姿勢です。

だからこそ俳句の世界の動向に加え、表現に関する情報は幅広く集めておきたいのですが……、時間の限界を感じるこの頃です。

コメント