こちらの記事は、月刊 俳句ゑひ 文月(7月)号の『無題4』(作:若洲至)を、上原温泉が鑑賞したものです。まずは作品の掲載されている、下の本編をご覧ください!

イヤホンから感じる暑さ

6月に引き続き7月も、若洲連作は「移動」に凝っているようだ。前回は全体の流れを追う方法を試みたので、今回は筆者が好んだ句を単体として読んでみようと思う。

胸元にイヤホン当たる溽暑かな

前書き「都心」の一連より。有線イヤホンをつけると、歩を進めるたびにコードが胸に当たって鬱陶しい。昨今ワイヤレス流行りだが今さらの有線、その取り扱いを一層面倒に感じてしまう。

「溽暑」は晩夏の季語。じっとしていても脂汗のにじむような蒸し暑さのことを言う。そんな中ではちょっとしたストレスすら耐え難い。ストレスの小と大を掛け合わせ、結果、最大値の不快を伝えたということか。

そこまでを筆者の読み込みの第一層とするならば、若洲の句には第二層が存在する可能性もある。そういう作り手だから。個人的に気になるのは骨。掲句にはやたらと骨を感じた。具体的には、動詞「当たる」の効果によって、有線イヤホンが胸骨を叩く際の小さな衝撃音が聞こえてくるのだが、それは耳からではない。作中主体は、骨の響きによって、その音を感じている。

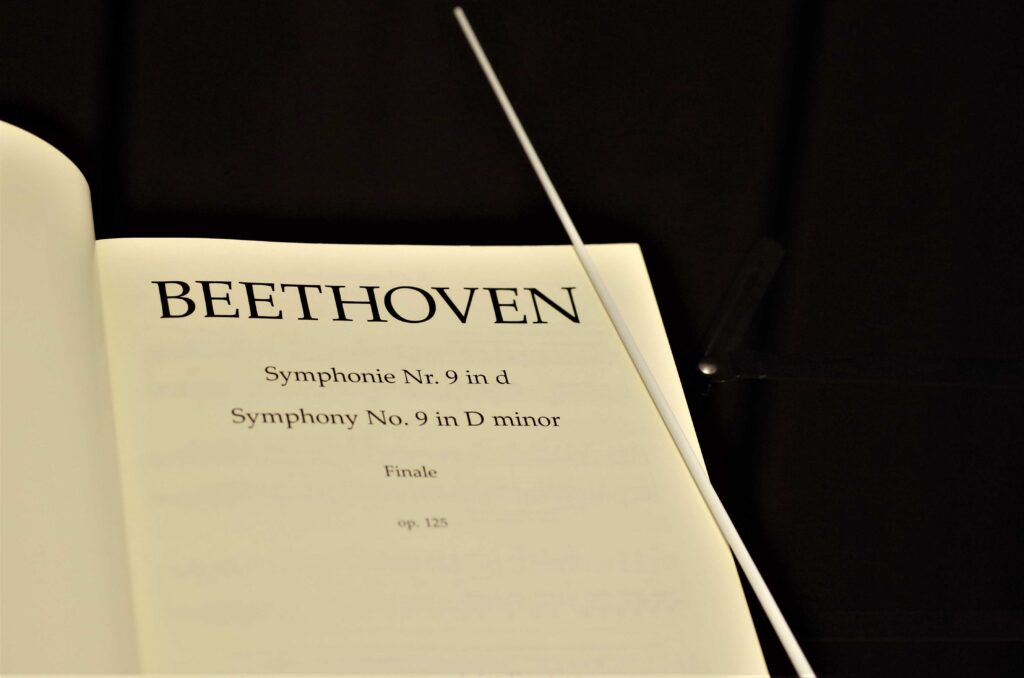

骨伝導の研究の始まりは、16世紀まで遡る。18世紀には、小学校の音楽教室にありがちな肖像画でお馴染み、あのベートーベンが実用化している。若い頃より難聴で、晩年に聴覚をほとんど失った彼は、指揮棒を口にくわえ、歯で噛みしめることによって音を「聴いた」と伝えられている。口にくわえた指揮棒の先をピアノに押し付けると、ピアノの音の振動が指揮棒へ伝わり、指揮棒の振動は歯に伝わり、歯から頭蓋骨、最後は鼓膜の奥にある内耳の聴覚器官・蝸牛へ届く。ベートーベンは、まだ聞こえていた若い頃の記憶と知識だけを頼りに、それを音符に変換していた。有名な第九は、そのようにして生まれた晩年の名曲である。

それで思い出した。酔人問答①「はじまりのはじまり」の対談で筆者は、初めて自分の録音した声を聞いて悶絶したエピソードを語っているが、あれも骨伝導と関わりがある。音には、空気の振動により伝わるものと、骨の振動により伝わるものがある。人は、自身の発する声を、空気の振動と、体内の骨伝導を合わせた音として聞いている。ところが録音は、空気の振動のみで音を伝え、骨伝導の音は無い。だから本人としては、認識している自分の声とは違って聞こえるのだ。なお本人以外の人に聞こえているのは、録音の声、筆者が悶絶した声のほうである。合掌。

改めて掲句。作中主体が使用するイヤホンは、最新型の骨伝導イヤホンではなく、旧来型の有線イヤホンである。そのイヤピースが胸骨を叩いて、いわば骨伝導みたいなことになってしまっている。筆者はそのズレがこの句の眼目と思う。ベートーベンが摑まえようと格闘した「音」、骨伝導の研究や発見、実用化されるまでの開発の歴史等々、あまりにも壮大なテーマが、胸元の小さなイヤホン、正確にはイヤピースの部分に集約されていく。

かように句を音に注目して読むと、溽暑にも音があると考えたくなる。イヤホンを触媒とし、骨からも伝わってくる暑さは、やはり常とは違う体感なのだろう。この世には無いレベルの暑さを想像すれば、これは予言の句と言えるかもしれぬ。

コメント